La Teología de la liturgia en el siglo XX

Cuando, en los siglos XII y XIII, la teología abordó el estudio sistemático de las celebraciones sacramentales del culto de la Iglesia, se partió de una neta distinción entre su significado y esencia (sacramento), y aquello que, según se pensaba, pertenecía sólo a su ornato y significación (rito).

Desde entonces y hasta el siglo XX, la teología sacramentaria se ocupó de los signos sacramentales en cuanto medios de santificación; mientras el culto, reducido a sus expresiones externas o a sus disposiciones interiores, quedó en el ámbito de la teología moral- en cuanto ejercicio de la virtud de la religión-, aún siendo, por sus desarrollos rituales, objeto también de un estudio histórico o canónico.

Los teólogos medievales tenían conciencia de que las dimensiones de santificación y culto, de sacramento y rito, eran, en realidad, inseparables. Así, cuando Tomás de Aquino anuncia el estudio de los actos exteriores de culto, incluye entre ellos a los sacramentos; y, en consecuencia, en la introducción del tratado de teología sacramentaria, afirma que << en el hecho sacramental se pueden contemplar dos aspectos: el culto divino y la santificación de los hombres>>. No obstante, al no disponer la teología de aquella época de instrumentos de trabajo conceptual adecuados, se llegó con el tiempo a una excesiva separación entre los aspectos considerados teológicos (sacramento) y los que se entendían como exclusivamente antropológicos (rito).

En consecuencia, desde el comienzo de la era moderna, la liturgia se identificó con el conjunto de gestos (ceremonias), que acompañan al sacramento; ritos venerables por su tradición, y regulados canónicamente, por su naturaleza eclesial, pero carentes de toda relación directa con el misterio de salvación celebrado.

En el siglo XX, el llamado movimiento litúrgico se esforzó por conseguir una noción integral de liturgia que recuperara la comprensión unitaria de la naturaleza sacramental del culto, armonizando las dimensiones previamente separadas. Se trataba, en definitiva, de alcanzar una concepción que superara la idea del culto como algo reducido a ceremonia o protocolo y una consideración del sacramento que no tuviera en cuenta el contexto ritual de su celebración.

A la vista de lo que había ocurrido en los siglos precedentes, la separación entre liturgia y sacramentos tan solo podía cerrarse a partir de una interpretación que recuperase la íntima relación entre el misterio de Cristo y su celebración en el culto. En el presente post, se va a describir, precisamente, este proceso teológico.

-

El movimiento litúrgico

La afirmación del concilio Vaticano II del principio << liturgia, ejercicio de la obra de la redención>> constituyó, sin duda, uno de los frutos más representativos del continuado esfuerzo de renovación pastoral y teológica iniciado en la Iglesia durante el siglo XX. Esta comprensión de la liturgia debe buena parte de sus presupuestos doctrinales al trabajo emprendido por los autores del llamado movimiento litúrgico (1909-1963): se trata de una corriente de opinión que pretendía «restablecer el culto divino en la pureza y plenitud que le son necesarias para proclamar la gloria De Dios e iniciar a los fieles en las riquezas del mundo de la gracia», tarea para la que resultaba imprescindible una apropiada concepción del hecho litúrgico.

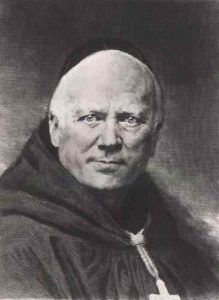

Las raíces del movimiento litúrgico se hunden en la restauración monástica iniciada en Francia por Prosper Guéranger

Prosper Guéranger (1805-1875).

vía: Wikipedia.

y en las disposiciones reformadoras del pontificado de san Pío X (1903-1914),

encaminadas a la participación activa de los fieles en los misterios del culto, fuente de la vida auténticamente cristiana. No obstante, su primera manifestación pública puede ser considerada el Congreso celebrado en Malinas (Bélgica), en 1909, promovido por Lambert Beauduin (1873-1960). En esta ocasión, por vez primera, un número considerable de voces mostró su propósito de sustentar la vida y espiritualidad cristiana a partir del culto eclesial, por medio de una liturgia celebrada con autenticidad, para contrarrestar los desafíos de un mundo en creciente secularización.

El mundo litúrgico se encontró con enormes dificultades y profundas polémicas, porque sus esfuerzos se contemplaron con recelo y se vieron acompañados de un intenso y, en ocasiones, áspero debate, tan sólo cerrado con las intervenciones autorizadas de la Sede Apostólica: » el movimiento litúrgico- afirmó Pío XII (1939-1958), con palabras posteriormente recogidas en el Concilio Vaticano II- ha aparecido como un signo de las disposiciones providenciales De Dios en el tiempo presente, como un paso del Espíritu Santo por su Iglesia.»

El primer período del movimiento litúrgico (1909-1914), estuvo marcado por la controversia en torno a las relaciones entre liturgia y espiritualidad, piedad objetiva y piedad subjetiva. Según Maurice Festugière (1870-1950), la liturgia, lejos de ser una simple institución ceremonial, constituye la auténtica fuente de la vida espiritual de los fieles, y su experiencia es decisiva para la identidad de la fe. Estas afirmaciones fueron acogidas con violentas críticas por representantes de las más afirmadas escuelas de espiritualidad. En un intento de acallar la polémica y calmar los ánimos, Lambert Beauduin ofreció una síntesis equilibrada de las tesis defendidas por M. Festugière. Y, en última instancia, aunque la guerra de 1914 pusiera fin al debate, el espíritu de la corriente de renovación litúrgica había ganado nuevos adeptos.

La segunda fase del movimiento ocupa el período de entre guerras (1918-1939). Su centro vital se había desplazado al mundo germánico, donde Ildefons Herwegen (1874-1946), abad del monasterio renano de María Laach, había concebido un ambicioso proyecto para la formación litúrgica de sus monjes, y también del clero secular, profesores y estudiantes universitarios. En este contexto, de la mano de Odo Casel (1886-1968), el movimiento litúrgico se ocupó de las cuestiones teológicas objeto del debate. En estrecho contacto con tal ambiente, el entonces joven sacerdote Romano Guardini (1885-1968), llevó a cabo novedosos estudios de antropología litúrgica y programas prácticos de celebraciones de culto para universitarios. Por otra parte, Pius Parsch (1884-1954), escribió atinados comentarios al misal y al breviario y sobre el año litúrgico.

El Padre Pius Parsch.

imagen vía: https://fsspx.org/es

el contenido de este artículo proviene de : «Liturgia«- manual de iniciación- de José Luis Gutiérrez.